恒生指数08年最低点(2008年恒生指数最低点)

2008年,一场席卷全球的金融海啸让世界经济陷入前所未有的动荡。这场危机深刻地影响了全球各个角落,而香港作为国际金融中心,自然也未能幸免。回顾2008年恒生指数的最低点,我们可以从中窥见这场金融风暴对香港经济的冲击,以及香港是如何应对和最终走出困境的。

恒指的断崖式下跌:风暴来临

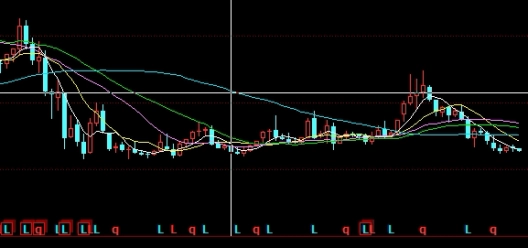

2008年,雷曼兄弟的破产宣告了金融危机的全面爆发。这场危机如同多米诺骨牌效应,迅速蔓延至全球金融市场。恒生指数也未能幸免于难,开始了其令人心惊胆战的跌势。从当年高点一路狂泻,如同坐上了自由落体的过山车,让无数投资者措手不及。

具体来说,2008年10月27日,恒生指数跌至10676.29点,创下自2003年SARS疫情以来的新低。这不仅是当年最低点,也成为了许多投资者挥之不去的痛楚记忆。 许多人亲眼目睹了自己的账户从盈余变成亏损,甚至血本无归。 股市暴跌带来的恐慌情绪弥漫在香港的大街小巷,人们对经济前景充满了担忧和不确定性。 与全球其他市场一样,香港的房地产市场也受到了重创,房价开始下跌,进一步加剧了人们的焦虑。 这种断崖式的下跌,不仅仅是数字的波动,更是对香港经济信心的一次巨大冲击。

香港政府的应对措施:稳定市场,提振信心

面对如此严峻的形势,香港特区政府迅速采取了一系列措施来稳定市场,提振投资者信心。这些措施主要包括:

-

注入流动性: 香港金融管理局(金管局)向市场注入大量流动性,以缓解资金紧张局面,确保银行体系的稳定运行。这如同给市场输送了一剂强心针,避免了金融系统的崩溃。

-

财政刺激计划: 政府推出了一系列财政刺激计划,例如增加公共开支,减税等,以刺激经济增长,创造就业机会。这些措施旨在提振市场信心,鼓励投资和消费。

-

加强监管: 政府加强了金融监管,以防止类似事件再次发生。这包括加强对金融机构的监管,提高风险管理水平等。

这些措施并非一蹴而就,而是经过周密的考虑和部署,并根据市场变化进行动态调整。 政府的果断行动,在一定程度上稳定了市场情绪,避免了更严重的经济衰退。 值得一提的是,香港政府在应对危机中展现出的效率和透明度,也赢得了国际社会的肯定。

香港经济的韧性:走出低谷的历程

尽管遭遇了巨大的冲击,香港经济最终还是展现出了其强大的韧性。 在政府的积极干预和全球经济逐渐复苏的背景下,恒生指数逐渐企稳回升。 这并非一帆风顺,过程中经历了多次反复,但整体趋势是向好的。

香港的经济复苏得益于以下几个因素:

-

多元化的经济结构: 香港的经济结构相对多元化,不仅仅依赖于金融业,还包括贸易、旅游、物流等多个产业。这使得香港在面对金融危机时,能够更好地分散风险。

-

健全的法律制度和高效的政府: 香港拥有健全的法律制度和高效的政府,这为经济发展提供了稳定的环境。 这在危机时期尤为重要,能够增强投资者信心。

-

积极的国际合作: 香港积极参与国际合作,与其他经济体加强联系,这有助于香港更好地应对全球经济挑战。

2008年的金融危机无疑给香港经济带来了巨大的挑战,但同时也暴露出一些问题,例如金融监管的不足等。 香港在这次危机中吸取了教训,并进一步完善了自身的经济结构和监管体系。

从危机中汲取教训:对未来的启示

2008年恒生指数的最低点,不仅仅是一个数字,更是一段历史的缩影。 它提醒我们,全球经济的风险和不确定性始终存在,任何经济体都可能面临重大的冲击。 从这次危机中,我们可以汲取以下教训:

-

风险管理的重要性: 无论个人还是机构,都需要加强风险管理意识,做好应对各种风险的准备。 这包括分散投资,控制风险敞口等。

-

政府的积极作用: 政府在稳定市场,提振信心方面扮演着至关重要的角色。 有效的政府干预能够有效地减轻经济冲击。

-

经济结构多元化的重要性: 一个多元化的经济结构能够更好地抵御风险,增强经济的韧性。

2008年的金融海啸对香港经济造成了巨大的冲击,但香港最终凭借其自身的韧性以及政府的有效应对措施,成功地渡过了难关。 这段历史,值得我们铭记,并从中吸取宝贵的经验,以应对未来的挑战。 回顾这段经历,不仅是为了缅怀过去,更是为了更好地展望未来,构建一个更稳定、更 resilient 的经济体系。